Un Prix Nobel de la paix est en danger !

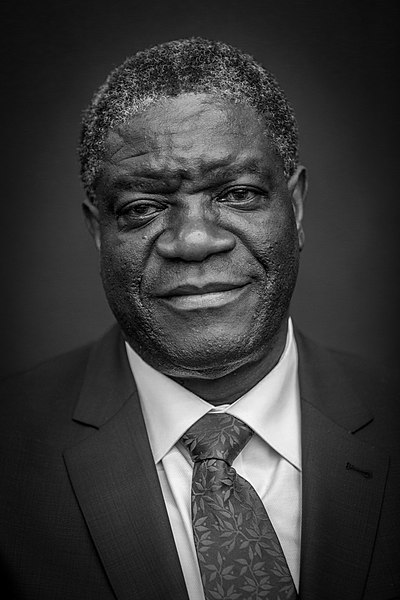

Dr Denis Mukwege

UN RÉSISTANT HORS PAIR QU’IL FAUT SOUTENIR A TOUT PRIX

Le Dr Denis Mukwege, qui secourt les femmes victimes de viols et de mutilations génitales dans la province du SUD-KIVU (République Démocratique du Congo), Prix Nobel de la paix 2018, est menacé de mort, alerte le président de la Guilde européenne du Raid*.

Découvrez l’itinéraire d’un médecin engagé auprès des femmes victimes de viols et de sévices : l’insupportable actualité concernant les violences faites aux femmes et l’incarnation d’un défenseur indéfectible des droits de l’homme

Le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, est l’objet de graves menaces qui pourraient lui coûter la vie. Chaque génération voit émerger quelques femmes ou hommes d’exception qui parviennent à s’adresser au monde entier avec une idée simple : le rendre meilleur. Denis Mukwege est de ceux-là.

En République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs, à la frontière du Rwanda, règnent depuis des décennies la corruption, les trafics en tout genre, les guerres tribales, la prostitution des enfants. Des bandes et des milices rivales s’y entretuent pour s’accaparer les carrés miniers clandestins d’où l’on extrait l’or et les métaux rares, tel le coltan devenu incontournable pour la fabrication des condensateurs de portables. Sans parler des ravages du virus Ebola qui a décimé la population. L’enfer sur terre.

Il y a vingt ans, dans sa ville natale, Bukavu, le futur Prix Nobel a créé de toutes pièces un hôpital destiné à soigner les femmes victimes de viols et de mutilations génitales dans le cadre de conflits ethniques et territoriaux. Le viol n’est pas seulement un crime commis par des combattants ivres ou drogués. Il est devenu dans ce pays, au fil du temps, une arme de destruction massive, systématiquement utilisée, à grande échelle, pour détruire communautés et villages.

Ce sont plus de 40 000 femmes, atrocement mutilées, qui ont été soignées par le docteur Mukwege et toute son équipe. Les victimes qui ont réussi à atteindre l’hôpital (beaucoup meurent en chemin) ont été les témoins d’épouvantables exactions. Au-delà du traitement chirurgical, son équipe, regroupée au sein de la Cité de la Joie et de la Fondation Panzi, apprend à ces femmes à dominer leur peur, à s’extirper de leur prostration et, enfin, à s’exprimer en public pour crier leur colère : une renaissance qui nécessite une thérapie holistique de plusieurs mois. Elles se sont choisi un nom, « les survivantes », et racontent avec un courage extraordinaire à leur auditoire, les yeux dans les yeux, dans le monde entier, leur calvaire. Leur conclusion est toujours la même, elle tient en deux mots : plus jamais. Cette reconquête commence par la poursuite de leurs agresseurs devant les tribunaux nationaux et internationaux. C’est cette courageuse dénonciation qui met en danger Denis Mukwege car elle contrarie beaucoup d’intérêts, de toute nature.

Ce n’est pas la première fois qu’il est menacé. Ses enfants et lui ont échappé de justesse à un attentat en 2012. Cinq hommes armés avaient pénétré dans son domicile. L’un de ses proches a perdu la vie. Or le gynécologue vient de nouveau de dénoncer un massacre de civils à Kipupu dans le Sud-Kivu. Et il nous a fait savoir que sa famille et lui avaient reçu « des correspondances haineuses et menaçantes ».

J’ai eu le privilège de passer trois jours avec ce bienfaiteur de l’humanité au sein de son hôpital, au début de cette année 2020. J’y suis venu avec Frédéric Namur, l’architecte qui a fait renaître de ses cendres le cinéma de Kaboul après le départ des talibans. Nous avons le projet pour la Guilde du Raid et les Écrans de la Paix de construire une salle polyvalente pour « les survivantes ». Spectacle, culture, théâtre et expression publique.

C’est un privilège rare de suivre Denis Mukwege, ce géant, au propre et au figuré, au sortir de son bloc opératoire. Il vous accueille avec sa bonhomie enveloppante et son rire sonore. Il faut l’écouter parler à ses étudiants dans un amphithéâtre bondé, transmettre, guider ces futurs docteurs ; ils ne perdent pas une miette de son discours.

Il faut le voir pencher sa grande carcasse pour recueillir les pleurs d’une femme admise à l’hôpital. Il faut entendre sa colère contre l’impunité de ces crimes, la lourdeur et l’inefficacité des organisations internationales. Une énergie, un charisme, une simplicité, un engagement. Nous sommes restés sans voix.

Le dernier jour, le docteur m’a proposé de rencontrer une jeune femme, une survivante : Tatiana Mukanire. Nous avons passé deux heures ensemble. Son récit était hallucinant. En nous quittant, elle m’a confié une grosse enveloppe, son journal, elle ne l’avait fait lire à personne. Soixante pages d’atrocités avec cette conclusion en forme d’interrogation : « Qui me demandera pardon ? ».

Sans doute personne. Car ce drame est bien enfoui au fin fond de l’Afrique. Son récit sera sans doute publié mais, non, personne ne viendra jamais demander pardon à Tatiana et à toutes ses sœurs broyées par la sauvagerie.

Alors, nous les témoins horrifiés de cet enfer, que pouvons-nous faire ? Exiger tout de suite que la communauté internationale, l’Europe, la France assurent la protection de ce docteur qui joue sa peau tous les jours. Tout de suite. C’est simple. C’est urgent. Je l’ai vu déambuler dans son hôpital protégé par un seul homme armé. Il est en danger, c’est indéniable. Son message est un appel à l’aide. Et aussi relayer, amplifier, soutenir inlassablement le combat des « survivantes » pour que leur « plus jamais » ne soit pas qu’un discours mais une victoire définitive sur la barbarie.

* ONG créée en 1967 et reconnue d’utilité publique.

HUGUES DEWAVRIN

A ceux qui se reconnaissent dans notre lutte pour la justice et la paix, nous les exhortons à ne jamais céder à la provocation. Qu'ils répondent aux messages de haine par l'amour, qu'ils opposent la vérité au mensonge, qu'ils accordent le pardon aux insultes.

— Denis Mukwege (@DenisMukwege) August 28, 2020

Dr Denis Mukwege appelle les chrétiens à lutter contre toutes les oppressions

Publié le 22 juillet 2020( Par Rédaction Réforme

Invité par la Fédération luthérienne mondiale à l’occasion de son assemblée en 2017, le médecin et pasteur Denis Mukwege a consacré son allocution, dont voici un extrait, à un sujet qui lui est cher: lutter contre les injustices et les violences, en particulier celles dont sont victimes les femmes. Devoir chrétien, s’il en est.

Tant que notre foi sera définie par la théorie et déconnectée des réalités pratiques, nous ne saurons accomplir la mission que le Christ nous a confiée. Malgré quelques oasis de paix, bien des endroits au monde sont exposés à toutes sortes de tourments. Comment pouvons-nous célébrer la grâce de notre libération en Christ quand, autour de nous et loin de nous, des hommes et des femmes sont mutilés, emprisonnés, maintenus en esclavage sexuel, etc. ?

Je voudrais tant être optimiste concernant l’avenir du monde dans lequel nous vivons…

Mais comment me réjouir face à tant d’indifférence?

Je voudrais tant me réjouir du nombre de protestants, hommes et femmes, qui augmentent chaque jour dans mon pays et dans le monde, mais hélas, je ne le puis !

Comment me réjouir, quand la croissance du nombre des “croyants”, hommes et femmes, dans le monde se fait de façon inversement proportionnelle avec celle de l’amour et de la tolérance entre les peuples ?

Comment me réjouir quand chaque semaine, je suis confronté de façon violente aux viols avec extrêmes violences des bébés, des filles, des mères et des grands-mères ?

Comment me réjouir quand je sais pertinemment que certains décideurs économiques et politiques ferment les yeux de façon délibérée devant les atrocités dont souffrent les femmes pour préserver les intérêts de certaines multinationales qui favorisent l’exploitation des minerais de sang?

Comment me réjouir ? La Conscience de ma “libération par la grâce de Dieu” me réjouit à moitié; au contraire elle allume en moi la responsabilité par rapport à tous ceux et celles qui sont injustement maltraités.

Comment me réjouir quand je sais que de par le monde des milliers de femmes sont soumises à l’esclavage sexuel ? Le privilège d’être “libres par la grâce de Dieu”nous oblige à lutter pour celles et ceux qui sont moins libres dans ce monde.

Vous savez mieux que moi que la Réforme protestante a été l’événement déclencheur de la modernité. En effet, avant Luther, tous ceux et celles qui dénonçaient les dérives de l’Église de l’époque étaient tués. Luther s’est opposé aux pratiques de l’autorité de l’Église qui étaient contraires à la Parole et a pu survivre.

C’est donc avec la Réforme qu’un vent nouveau de liberté et de vie va souffler sur le monde. La Parole perdue est retrouvée. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Qu’a fait l’Église protestante de cette liberté de parole ? Où est l’Église quand les droits des faibles sont bafoués ? Où est l’Église, que dit l’Église dans ces grands débats des dernières tragédies concernant l’Irak, la Syrie, le Congo? Dans beaucoup de pays, l’Église a perdu sa voix; elle est devenue muette, consensuelle et par conséquent moins prophétique.

Par définition, la mission de l’Église sur cette Terre consiste à être le sel de la terre. Elle devrait donc être, sans prétention aucune, indispensable pour manifester la présence du Royaume de Dieu sur Terre à travers la défense de la justice et la proclamation de la vérité.

L’Église doit être présente là où l’humanité souffre ; elle doit parfois quitter ses temples, ses cathédrales et ses chapelles pour aller aux côtés des sans-abri, des réfugiés, des sans-papiers et aux côtés de toutes ces catégories de personnes malheureuses qui se trouvent autour de nous. Chaque fois que l’Église a saisi la portée de sa vocation, elle a pu déplacer les montagnes. Dans le combat contre l’apartheid avec l’évêque Desmond Tutu. Les prises de position fermes des Églises, y compris de l’Église luthérienne, ont joué un rôle important dans l’abolition de l’esclavage et de l’apartheid. Votre combat contre le racisme poursuit son chemin; il n’est pas encore terminé. Mais souvent aussi l’Église a malheureusement fermé ses yeux devant ces abus par peur de représailles ou par connivence avec les pouvoirs en place.

En agissant ainsi, nous avons perdu le sens de notre appel, nous avons trahi Dieu et nous avons trahi son peuple.

L’Église d’aujourd’hui et celle de demain se trouvent devant plusieurs défis : qu’il soit climatique, qu’il soit celui relatif au terrorisme, aux migrants, aux réfugiés blessés de guerre et victimes de violence sexuelle, aux pouvoirs corrompus, surtout en Afrique, qui font et défont des constitutions à leur guise dans le but de préserver leurs intérêts au détriment de la population.

Si nous sommes du Christ, nous n’avons pas d’autre choix que de nous mettre du côté des faibles, des blessés, des réfugiés et des femmes discriminées.

Si nous sommes du Christ, nous devons parler, nous devons dénoncer le mal. Dieu a fait à l’Église le don de la parole pour qu’elle soit la voix des sans-voix, afin de libérer les captifs et les captives et espérer toujours l’avènement du Règne de Dieu. Et si notre route rencontre l’adversité, les oppositions et les persécutions, ne reculons pas, continuons notre combat pour la liberté des captifs et des captives ayant en vue les promesses du Royaume.

«Protégez l’homme

qui répare les femmes»

Des députés lancent un appel en faveur du Dr Denis Mukwege

Aujourd’hui en France - 30 août 2020

Complément, une interview que le Dr Denis Mukwege a accordée à la CROIX l’HEBDO (29 avril 2022)

Cynthia Fleury & Denis Mukwege: « Nous allons tous être confrontés à des vécus d'effondrement »

L'un est gynécologue en RD-CONGO, prix Nobel de la paix, l'autre philosophe et psychanalyste en France. Ce printemps 2022, Denis Mukwege et Cynthia Fleury ont décidé de mener ensemble, dans le SUD-KIVU, un travail de recherche innovant sur la résilience psychique des femmes victimes de violences sexuelles.

Recueilli par Marine Lamoureux (à Bukavu, RD-Congo)

La Croix L'Hebdo : Pourquoi, et comment, avez-vous décidé d'unir vos forces, de Paris à Bukavu, pour venir en aide aux femmes victimes de violences sexuelles ?

Denis Mukwege: Nous avions eu l'occasion, lors d'un de mes voyages à Paris, d'échanger avec Cynthia Fleury sur la prise en charge« holistique » des femmes (dans leur globalité, NDLR), puisque à l'hôpital de Panzi, nous travaillons à partir de quatre piliers : le traitement médical des victimes de violences - qui sont parfois extrêmes, le viol étant utilisé ici comme une arme de guerre-, mais aussi la prise en charge psychologique, la réinsertion économique et l'assistance juridique. Nous avions discuté en particulier de la thérapie par les arts, dont nous faisons l'expérience à Panzi.

De quelle manière ?

D. M. : Certaines patientes ont un tel traumatisme que les thérapies narratives ne leur sont d'aucun secours, du moins dans un premier temps. Mais lorsqu'elles chantent ou qu'elles dansent ensemble, leur état s'améliore nettement. Des femmes humiliées, qui se cachent, qui ne trouvent pas le sommeil, se remettent tout d'un coup à manger, à dormir, retrouvent une joie de vivre. Nous le constatons mais n'en avons pas les preuves.

Je suis gynécologue, je sais opérer une fistule (perforation de la membrane entre le vagin et l'appareil urinaire ou digestif, NDLR), je sais ce qu'il faut faire sur la table d'opération en cas de fibrose, etc. En revanche, je n'ai pas les compétences pour décrypter les ressorts de la reconstruction psychique des victimes, même si j'en perçois les résultats. Cette chaire de philosophie va nous permettre de les étayer scientifiquement : pourquoi les arts sont-ils aidants ? Lesquels faut-il privilégier, vis-à-vis de quel trauma? Quels protocoles mettre en place? C'est très important pour nous.

Cynthia Fleury : Ces vingt dernières années, un travail extraordinaire a été mené à Panzi pour la résilience des femmes - il est connu dans le monde entier. Mais il y a un déficit de ce que l'on appelle I'« evidence-based medecine », autrement dit, la charge de la preuve scientifique. Il faut dire que, dans le domaine des humanités médicales comme la clinique post-traumatique, ce travail est complexe à mettre en œuvre. Pourtant, il est fondamental : « la guérison ne prouve rien, il faut prouver la guérison », nous a appris Claude Bernard. Tel sera notre rôle, à travers ce focus sur l'art-thérapie : quand dire le trauma n'est pas possible, il faut passer par le dessin, la photo, le cinéma, le corps ...

Cela fait déjà trois ans que nous y réfléchissons avec les équipes de Panzi. Grâce au soutien financier de !'Agence française de développement et de sa filiale Expertise France, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet.

Comment allez-vous procéder, concrètement ?

C. F. : Nous prévoyons deux missions de deux ans. Notre première chargée de mission, Isabelle Audigé, est médecin généraliste et doctorante, sa thèse porte sur le statut victime- bourreau. Elle devrait s'installer à Bukavu en juillet. D'autres chercheurs français la rejoindront pour travailler en étroite collaboration avec les soignants de Panzi et les femmes accompagnées. Ce qu'elles ont vécu est une atteinte à leur intégrité même. Elles confient d'ailleurs à quel point le suivi psychique est décisif pour elles. Ces femmes disent: « Sans cela, je serais morte», au sens de « morte à l'intérieur». Elles perçoivent là une possibilité de renaissance. L'un des enjeux du travail mené ici est de transformer leur vulnérabilité en compétence.

Comment cela ?

C. F. : Ces femmes ont des « savoirs expérientiels », forgés au cours des épreuves qu'elles ont traversées, de leur parcours de soins, etc. Ces savoirs sont très précieux, non seulement pour le système de santé mais aussi pour le plaidoyer contre les violences sexuelles. La chaire de philosophie de Panzi va donc travailler main dans la main avec l'Université des patients (Sorbonne Université), pour former les survivantes qui le souhaitent, afin de transformer ces savoirs en véritable expertise. Catherine Tourette-Turgis (la fondatrice en France de l'Université des patients, NDLR) viendra notamment sur place pour des master class d'une semaine à dix jours proposées aux femmes. Nous voudrions aussi impliquer certaines communautés villageoises, pour lutter contre les réactions de rejet, de bannissement qui très souvent suivent le viol et plongent les victimes dans des situations infernales.

La question de l'impunité des bourreaux se pose également en RD-Congo. Lutter contre, faire condamner les auteurs de viols, est-ce nécessaire au processus de guérison?

D. M. : C'est une question majeure. Voilà plus de deux décennies que la population congolaise subit des actes de guerre, d'indescriptibles massacres, dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Et pourtant, sur le plan judiciaire, nous faisons du sur-place. Nous avons beaucoup avancé sur les protocoles de soin mais la question de l'impunité des agresseurs reste entière. A l'heure actuelle, la victime doit apporter les preuves de son agression. Mais c'est extrêmement difficile ... Ce système les conduit à ne pas porter plainte. Prenez le cas d'une femme violée par un groupe armé, à plus de 200 kilomètres d'un centre de soins : elle mettra peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois à se rendre à l'hôpital. Comment voulez-vous collecter des preuves dans un tel contexte ? Lorsqu'une femme a le courage de témoigner, de dénoncer son bourreau, il faut l'aider. A l'hôpital, nous recueillons les histoires de ces femmes, le lieu, l'heure du crime, parfois l'identité de l'agresseur si elles le connaissent, en espérant que ces éléments pourront être utilisés par la justice.

La situation actuelle est une honte pour nous tous. Là, je viens de voir une toute jeune fille avec un bébé dans ses bras (né du viol qu'elle a subi, NDLR). Ce n'est qu'une enfant! La société ne peut pas détourner les yeux. Il faut une forme de justice, de réparation pour ces femmes et s'occuper de la question de ces enfants. Sans quoi, le Congo va tourner en rond, car ces derniers risquent de commettre des violences à leur tour.

Un autre volet de la chaire concerne le « soin des soignants ». Pourquoi est-ce crucial dans ce contexte?

C. F. : L'attente est très forte à cet égard, après une multiplication de cas de syndromes d'épuisement professionnel à l'hôpital de Panzi (1 ). Les équipes ne veulent plus laisser ce sujet de côté. Nous allons les aider à s'y atteler, en travaillant à partir du dispositif de clinique philosophique du burn-out des soignants que Valérie Gateau, chercheuse associée à la chaire, développe au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. Ce dispositif s'appuie notamment sur l'éthique narrative.

D. M. : Pour que vous compreniez, je vais vous raconter l'histoire d'une de nos psychologues, une femme courageuse qui menait un travail majeur auprès des femmes violées. Au bout de quelques années de pratique, au contact de ces drames effroyables, de ces filles et mères torturées, elle fut elle-même atteinte d'un profond traumatisme. A chaque fois qu'elle voyait une malade, elle se mettait à pleurer. C'était délétère pour les patientes, qui se disaient : « Mais alors, si même la psychologue pleure, je n'ai plus aucun espoir ... » Son attitude devenait contre-productive, elle a dû abandonner sa mission. Il est absolument crucial de renforcer l'accompagnement des soignants, sans quoi, nous ne serons pas en mesure d'aider les victimes.

La chaire a-t-elle, au-delà de Panzi, une vocation plus large ? Souhaitez-vous tirer de ce terrain de « haute vulnérabilité » de nouveaux enseignements sur la résilience, qui serviront ailleurs ?

C. F. : Oui, c'est absolument clé. Il faut bien comprendre que nous allons tous être confrontés à des vécus d'effondrement. Nos sociétés devront faire avec des ressources en péril, qu'il s'agisse des répercussions du dérèglement climatique ou de ressources comme la liberté individuelle, dont on a vu, sous l'effet de la crise sanitaire, qu'elle peut être rationnée. Or ici, des protocoles de résilience s'inventent. Pour Panzi, pour l'Afrique mais aussi le monde entier. Cet hôpital, loin de la vision victimaire, est un territoire d'innovation, de théorie de la conception ; la vulnérabilité est à la fois un vecteur de connaissance et un levier capacitaire. En d'autres termes, nous apprenons ensemble, c'est une aventure extraordinaire !

La Croix L'Hebdo - vendredi 29 avril 2022

_______

Autre complément 10 mai 2022

Invité à l'occasion de la fête de l'Europe, comme artisan de la paix, le célèbre gynécologue revient à Angers, la ville où il a suivi ses études de médecine.

Dans cette ville qui l'a fait citoyen d'honneur, celui qui reçut en 2018 le prix Nobel de la paix pour son engagement contre les mutilations génitales faites aux femmes, retrouve un lieu et des visages familiers.

Car c'est ici, à la faculté de médecine, que Denis Mukwege a été formé à la gynécologie entre 1984 et 1989. À des milliers de kilomètres du Congo, là ou il est né et ou il n'a jamais cessé d'exercer.

Pour l'ancien étudiant, invité à l'occasion de la fête de l'Europe et au vernissage d'une exposition qui lui est consacrée, ce retour à la faculté est particulièrement émouvant.

"L'élève est devenu mon maître"

Près de 33 ans après avoir quitté les bancs de faculté, Denis Mukwege revient dans l'amphi pour donner une conférence. Dans l'auditoire, le Docteur Bernard Crezé, son professeur de l'époque se souvient de cet étudiant, qui sitôt formé, a découvert dans son pays les horreurs du viol comme crime de guerre.

L'ancien enseignant rend aussi hommage au combat que Denis Mukwege a choisi de mener, au péril de sa vie, en faveur des femmes victimes d'excision ou de viol.

"L'élève qu'il avait été est devenu mon maître et j'ai développé avec lui un enseignement pour apprendre aux élèves congolais la chirurgie vaginale et la chirurgie gynécologique"

Denis Mukwege a également trouvé du soutien avec l'association angevine France Kivu qui l'a aidé à créer un hôpital sur place à Panzi, et avec laquelle il entretient des liens très forts.

"Sans France Kivu, je ne saurais pas faire ce que je fais aujourd'hui. L'association continue de m'accompagner puisqu'il y a de jeunes médecins que je forme au Congo et qui viennent compléter leurs connaissances ici à Angers"

Aujourd'hui prix Nobel de la Paix, le gynécologue plaide la cause des victimes de violences sexuelles à travers le monde.

Les femmes commencent à dénoncer. Je crois que briser le silence c'est très important

Denis Mukwege

Prix Nobel de la paix 2018

"On ne peut pas continuer à lutter contre les crimes sexuels si on continue à les considérer comme un tabou. C'est comme si on disait aux femmes "souffrez et taisez vous", et ça ce n'est pas acceptable", estime Denis Mukwege.

L'infatigable docteur Mukwege a développé une prise en charge autant médicale que psychologique et sociale. Une approche face à la barbarie, plus que jamais d'actualité avec le conflit en Ukraine.

FRANCE3 REGIONS - le 10 mai 2022

DERNIÈRES NOUVELLES - octobre 2023

RDC : le prix Nobel de la paix Denis Mukwege est candidat à l’élection présidentielle

Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018 pour son action en faveur des femmes violées, a annoncé lundi 2 octobre à Kinshasa sa candidature à la présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo.

« J’accepte d’être votre candidat à la présidence de la République », a lancé le célèbre gynécologue de 68 ans, dans une allocution prononcée devant des centaines de personnes enthousiastes rassemblées dans une salle de conférences.

Une voix critique du pouvoir en place

« Notre pays va très mal », a-t-il dit dans son discours, avec des mots très durs pour décrire « la crise » en RD-Congo. « Nous ne pouvons pas attendre pour agir (…), demain ce sera tard, c’est aujourd’hui, c’est pourquoi je suis prêt et que j’y vais maintenant », a-t-il martelé, en se décrivant comme « un citoyen révolté ».

Il rejoint une liste déjà longue d’opposants qui comptent affronter le 20 décembre prochain le chef de l’État sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à sa réélection.

Cette annonce intervient après des mois de conjectures sur les intentions du docteur Denis Mukwege. Depuis l’année dernière, ses soutiens, dont beaucoup d’intellectuels congolais, le poussaient à se lancer dans la bataille politique, un terrain sur lequel il ne s’était pas encore aventuré, même si sa voix est depuis longtemps très critique à l’égard du pouvoir.

Le pasteur Denis Mukwege, 68 ans, gynécologue et récipiendaire du Prix Nobel de la paix en 2018, se présente candidat à l’élection présidentielle en RD-Congo prévue le 20 décembre 2023.

RDC: le pasteur Denis Mukwege, 68 ans, gynécologue et récipiendaire du Prix Nobel de la paix en 2018, a annoncé lundi 2 octobre sa candidature à l’élection présidentielle en RD-Congo prévue le 20 décembre 2023. https://t.co/iMIV7fypGQ

— résister (@jpwaec) October 4, 2023

L’on s’y attendait depuis quelques semaines puisqu’il avait déjà annoncé avoir reçu de ses partisans les 100 000 dollars de caution nécessaires à une candidature à l’élection. Mais l’annonce officielle, lundi 2 octobre, de la candidature à l’élection présidentielle en RD-Congo de Denis Mukwege, pasteur évangélique et prix Nobel de la paix en 2018, reste un événement alors que le climat politique est de plus en plus tendu à un peu plus de deux mois du scrutin.

« J’accepte d’être votre candidat à la présidence de la République », a affirmé le gynécologue devant plusieurs centaines de partisans réunis dans une salle de conférences de Kinshasa. Selon le sexagénaire qui a toujours été critique envers les pouvoirs de Joseph Kabila (président de 2001 à 2019) et de Félix Tshisekedi (au pouvoir depuis 2019), sa candidature est dictée par l’état de son pays qui « va très mal » tant sur le plan sécuritaire que du respect des droits de l’homme. « Je ne vais pas attendre 2028, a-t-il martelé. Je ne le fais pas par intérêt, ni pour le pouvoir, mais pour sauver ma patrie. Demain ce sera trop tard, j’y vais maintenant. » Et d’ajouter : « Il faut avoir le courage de renoncer à son confort personnel par patriotisme ! »

« L’homme qui répare les femmes »

Si jusque-là, il n’avait jamais manifesté d’ambitions politiques, Denis Mukwege est l’une des personnalités les plus influentes de RD-Congo. Avant l’élection présidentielle de décembre 2018, plusieurs voix s’étaient déjà élevées pour l’encourager à briguer un mandat présidentiel.

La même année que la dernière élection présidentielle, ce pasteur et gynécologue connu pour son combat contre les viols et les mutilations génitales faites aux femmes, avait été récompensé du prix Nobel de la paix avec Nadia Murad, ancienne esclave sexuelle de Daesh en Irak. Il avait été, la même année, élu homme le plus influent du continent africain par l’hebdomadaire Jeune Afrique.

A lire aussi : Denis Mukwege, pasteur, gynécologue et Prix Nobel de la paix 2018

Profondément croyant, pasteur fils de pasteur, Mukwege avait construit en 1998, sous l’égide de la communauté des Églises de Pentecôte en Afrique centrale (Cepac), l’hôpital de Panzi à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu. La structure avait, à l’origine, été créée pour permettre aux femmes d’accoucher dans de bonnes conditions. Mais elle s’était rapidement spécialisée dans le traitement des survivantes de la violence, dont une majorité de victimes d’abus sexuels.

Les mutilations subies par certaines d’entre elles avaient obligé le docteur Mukwege à se spécialiser dans leur prise en charge médicale psychologique, économique et juridique. Cet engagement lui a valu le surnom « l’homme qui répare les femmes ». Le gynécologue rappelle souvent que «ces femmes n’auraient pas eu besoin de tout le soin » qu’il leur prodigue et que lui-même n’aurait pas eu un tel surnom si elles n’avaient pas subi de graves préjudices. Pour Denis Mukwege, les violences faites aux femmes naissent de leur « infériorisation ».

Une présidentielle qui s’annonce tendue

L’élection présidentielle du 20 décembre 2023 en RD-Congo sera couplée aux élections législatives, provinciales et locales. La candidature de Mukwege est la septième enregistrée au sein de l’opposition face à Félix Tshisekedi qui devrait briguer un deuxième mandat présidentiel. D’ici au 8 octobre, date limite de dépôt des candidatures à cette élection, une dizaine de candidatures supplémentaires sont attendues par la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Fin septembre, Corneille Nangaa, l’ancien président de la Céni a affirmé, dans un communiqué, qu’en 2018, le président Félix Tshisekedi avait signé un accord politique avec l’ancien président Joseph Kabila pour permettre « une transition pacifique à la tête du pays ». Cette déclaration qui confirme des accusations portées depuis cinq ans par Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, a provoqué un vif débat dans le pays poussant le président sortant à démentir l’existence d’un tel accord.

Lucie Sarr

Africa - LA CROIX, le 3 octobre 2023

RDC : la candidature de Mukwege, un espoir pour les Congolaises

Pascale Barthélémy Maîtresse de conférences à l’ENS de Lyon

RDC : la candidature, lundi, du docteur Denis Mukwege, gynécologue mondialement connu, récompensé par le prix Nobel de la paix en 2018, crée la surprise, elle est un espoir pour les Congolaises @libe pic.twitter.com/q1Fd74QFXO

— résister (@jpwaec) October 6, 2023

Les résultats des élections présidentielles en Afrique créent rarement la surprise. Il n’en va pas de même des campagnes électorales, moments forts de tensions, voire de violences, entre présidents sortants peu enclins à céder leur pouvoir, et opposants qui peinent à s’unir. Il est rare que dans ces moments forts de la vie politique africaine les violences faites aux femmes aient droit de cité.

En ce sens, la candidature, lundi, du docteur Denis Mukwege, gynécologue mondialement connu, récompensé par le prix Nobel de la paix en 2018, crée la surprise. Cet homme de 68 ans, qui a fait de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes - et plus précisément contre les viols de guerre - le combat d’une vie, a-t-il des chances de l’emporter face au président sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019 et candidat à sa réélection ? «J’y vais maintenant», a-t-il annoncé, après avoir recueilli les 100 000 dollars nécessaires au dépôt de sa candidature pour le scrutin qui doit avoir lieu le 20 décembre. Il a également annoncé son retrait temporaire de la direction et de la gouvernance de la Fondation Panzi.

Cette décision d’un homme sans ancrage politique partisan a été particulièrement applaudie 2 000 km à l’est de la capitale, dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, où Denis Mukwege soigne depuis 1999, dans la clinique de Panzi qu’il a fondée dans un quartier périphérique de la ville, des patientes victimes de violences sexuelles. Bien qu’il ait la faveur de nombreux intellectuels, au Congo et à l’étranger, ainsi que l’appui de certaines figures des mouvements citoyens (comme le mouvement Lucha, fondé en 2012 à Goma, pour lutter pour la paix et la bonne gouvernance), il a aussi de nombreux ennemis : sa clinique est placée sous la protection des Nations unies. Certains critiquent aussi la focalisation sur les viols de guerre au Kivu au détriment de la prise en charge d’autres types de violences sexuelles commises par des civils au quotidien (1).

En 2018, Julienne Lusenge, présidente de Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral et lauréate du Prix des droits de l’homme des Nations unies en juillet 2023, appelait la communauté internationale à des actions concrètes pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Les Congolaises, dont la participation à la vie politique est entravée par de nombreux obstacles, soutiendront-elles «l’homme qui répare les femmes», titre du documentaire que lui a consacré en 2015 le journaliste belge Thierry Michel ?

D’après l’agence ONU Femmes, la participation politique des femmes en RDC est passée de 13,6 % aux élections de 2006 à 11,7 % en 2018. La dernière réforme de la loi électorale, promulguée le 29 juin 2022, qui prévoit des clauses incitatives à l’inclusion des femmes sur les listes électorales aura-t-elle des effets sur un scrutin qui sera à la fois présidentiel, législatif et provincial ? La candidature de Denis Mukwege, symboliquement forte, bousculera-t-elle un paysage politique monopolisé par les hommes ?

Libération - le 5 octobre 2023