L’émission de France Culture

Résister au pouvoir, est-ce un désir ou un devoir ?

Quelle forme peut prendre la lutte pour la reconnaissance et l'égalité ? Ne faut-il pas nécessairement désobéir pour se faire entendre ?

Avec

- Marc Crépon directeur de recherche à l'Université Paris Sorbonne et directeur du département de philosophie à l'École normale supérieure

- Candice Delmas Philosophe franco-américaine à l'université Northeastern de Boston

Que faut-il entendre par "résister" ? Désir de résister chez l’un, devoir de résister chez l’autre, voilà les termes de cette conversation.

« Le désir de résistance est une opposition à la servitude qui s’exprime de mille façons : notre dépendance vis-à-vis de la société de consommation et du divertissement. Le simple fait de refuser cette servitude est déjà une forme de résistance. Nous n’avons pas forcément besoin de manifester de la violence pour s’opposer à ces formes de servitude. » Marc Crépon

Le devoir de résister

Apologie de la désobéissance incivile

Candice Delmas

En revisitant le concept d’obligation politique, Candice Delmas, philosophe, montre que le devoir de résister a les mêmes fondements que le devoir d’obéir à la loi. Des formes de désobéissance incivile peuvent parfois s’imposer comme une nécessité, même dans des sociétés démocratiques.

Ce devoir de désobéir quand la loi est injuste repose pour Candice Delmas sur quatre principes :

- le devoir naturel de justice,

- le principe d’équité, le devoir du bon samaritain (aider les personnes en danger ou en grand besoin), et

- la notion d’association politique (et son obligation de respecter la dignité de chacun).

Les philosophes considèrent généralement que les citoyens d’un État globalement juste doivent obéir à la loi, même lorsqu’elle est injuste, quitte à employer exceptionnellement la désobéissance civile pour protester. Les militants quant à eux, qu’ils luttent pour les droits civiques, contre les violences faites aux femmes ou pour le climat, jugent souvent que l’obligation première est résister à l’injustice.

En quoi consiste exactement le concept de «désobéissance civile» ?

La désobéissance civile répond à quatre critères que nous appliquons aux Nations unies. D’abord, l’auteur de l’acte doit transgresser délibérément une norme, en acceptant le principe d’une sanction. Son acte doit être public et non violent. Enfin, il doit permettre de s’opposer à des politiques publiques jugées injustes, ou d’invoquer une cause d’intérêt général. On peut ne pas être d’accord avec la méthode employée - jeter de la peinture sur un monument, se coller les mains sur le sol avec de la super glu, bloquer l’accès à un aéroport… - mais elle répond à une définition qui existe sur le plan international. Mon souci c’est que les juges des différents pays méconnaissent les textes internationaux qui légitiment la désobéissance civile.

LIBÉRATION - 30 MAI 2023

Cité par l’Autre Eco - 7 JUIN 2023

tiré de l’Autre Eco - 7 juin 2023

UN AUTEUR ENTRE AUTRES ENCOURAGE CE COMBAT JUSQUE BOUTISTE

Dans son livre "Comment saboter un pipeline » (Editions La Fabrique), Andreas Malm prend la mesure de cette situation et tente de faire avancer ce débat urgent. Les éditeurs européens de cet auteur controversé publient une tribune dans TÉLERAMA pour défendre leur liberté de publier pareil auteur tout en exprimant leurs différends avec lui, pour eux, c’est une question de liberté d’expression.

Si nous avons, pour certaines d’entre nous, des désaccords avec quelques-unes des thèses du livre sur des points précis, il n’en reste pas moins que cet ouvrage constitue une contribution importante et légitime au débat qui agite en ce moment les luttes écologistes, dans un contexte où la catastrophe environnementale s’avère chaque semaine plus imminente et plus grave que prévue. Andreas Malm s’appuie sur l’expérience de plus de deux cents ans de mouvements pour l’égalité et l’émancipation – les suffragettes, l’anticolonialisme, la lutte pour les droits civiques et bien d’autres – pour montrer que tous ont dû procéder à des tournants stratégiques face à l’intransigeance des pouvoirs en place. Les acteurs et actrices de ces combats se sont interrogé collectivement sur la façon d’aller de l’avant, d’avoir plus d’impact et de changer le rapport de force. Souvent, cela s’est traduit par la décision de donner plus d’ampleur à certaines tactiques, par le blocage ou une pression accrue sur certaines institutions, la désobéissance civique et ainsi de suite, et cela a souvent abouti à des victoires majeures et à d’importants changements de société (le choix, par une petite minorité, du terrorisme contre des individus ou des groupes a généralement été une impasse qui alimente un cercle vicieux d’intensification de la répression, de la violence et de la contre-violence).

LA RÉPRESSION NE SE FAIT PAS ATTENDRE ; ELLE FAIT RÉFLÉCHIR

Désobéissance civile «La manière dont sont traités les militants du climat est préoccupante»

Le rapporteur spécial de l’ONU sur les défenseurs de l’environnement, Michel Forst, observe un durcissement des sanctions les visant en Europe et appelle à une meilleure prise en compte du droit international.

Des jets de soupe contre des œuvres d’art aux manifestations contre les mégabassines dans les Deux-Sèvres en passant par l’interruption de compétitions sportives, le militantisme climatique rime désormais avec désobéissance civile. Résultat : de plus en plus de militants se retrouvent face à des tribunaux, certains écopant même de prison ferme…

A ces modes d’action plus radicaux employés face à une action des Etats insuffisante pour respecter l’Accord de Paris et limiter le réchauffement à + 1,5 °C, les gouvernements répondent en accentuant la répression policière et judiciaire. Une «dérive» vis-à-vis du droit international, observe le rapporteur spécial de l’ONU sur les défenseurs de l’environnement, Michel Forst. Ce dernier rappelle que la désobéissance civile, légitimée par des textes que les Etats ont eux-mêmes ratifiés, fut à l’origine de plusieurs combats pour les droits sociaux.

@libe 31 mai 2023

DISSOLUTION DU MOUVEMENT « LES SOULÈVEMENTS DE LA TERRE »

LE MOUVEMENT « Les soulèvements de la terre », regroupe les collectifs de lutte contre différents projets d’aménagement destructeurs de ressources naturelles (méga-bassines, autoroutes, usines, centres touristiques…). Les Soulèvements se sont fait connaître du grand public en organisant, fin mars, le rassemblement contre la méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), qui s’est soldé par de violents affrontements entre une partie des manifestants et les forces de l’ordre.

Mobilisé depuis plusieurs années pour dénoncer les effets néfastes sur l’environnement de projets d’infrastructures, ce mouvement écologique est aujourd’hui mis en question pour son mode d’actions, jugé trop radical.

Après plusieurs actions “coup de poing” ces derniers mois, le mouvement a été dissout le 21 juin 2023 par le gouvernement français qualifiant ses membres d'«écoterroristes», coupables d’«écosabotage» et d’«écoséparatisme». Mais pour ces militants écologistes, leurs actions violentes sont au contraire nécessaires et inévitables face à un État inactif. Devant l'urgence de la crise climatique, la transition écologique peut paraître trop lente.

Dans les colonnes du quotidien LIBERATION (21 juin 2023), Daniel Cohn-Bendit renvoie dos à dos et l’Etat et les militants écologistes : il prend doublement position, à la fois contre la décision prise par le gouvernement de dissoudre le collectif "LES SOULÈVEMENTS DE LA TERRE » et contre les écologistes dans leur légitimation de la violence à des fins politiques.

«UNE ERREUR POLITIQUE, MAIS AUSSI UNE ERREUR DES MILITANTS» DANIEL COHN-BENDIT, EX-DÉPUTÉ EUROPÉEN

«La dissolution est une erreur policière et politique. Cela ne sert à rien. Demain, les Soulèvements de la Terre se reconstitueront en s’appelant "La Terre se soulève". On l’a vu après 1968, on peut jouer au chat et à la souris pendant des mois. Avec les réseaux sociaux, aujourd’hui, ils pourront se mobiliser autrement qu’en distribuant des tracts appelant à une manif à 14 heures place d’Italie. Mais c’est aussi une erreur des militants de penser que la violence permettra de faire avancer quoi que ce soit. Le problème climatique est si profond qu’il faut faire comprendre à toute la société que c’est fini, on ne peut plus vivre de la même manière.

«En Allemagne, j’ai vu un débat entre un ministre vert et un activiste prônant la désobéissance civile. Le premier reprochait au second de braquer tout le monde et le militant lui répondait : on n’est pas là pour être aimés ! Ok, mais les écologistes doivent démontrer que la survie de la planète dépend de notre capacité à trouver des majorités. Les groupes comme les Soulèvements de la Terre croient toujours qu’ils éduquent le peuple et qu’ainsi le peuple va suivre… Mais la dissolution fait régner une angoisse de répression contre-productive.

«Au fond, on a l’impression que Gérald Darmanin a besoin des Soulèvements de la Terre et que les Soulèvements de la Terre ont besoin de Gérald Darmanin.»

Libération - le 21 juin 2023

Dans les colonnes du magazine Marianne du 21 juin 2023, le chercheur Jean-Baptiste JULLIARD fait part de sa conviction - largement étayée - de l’inefficacité du recours à la violence

J.-B. J. : Du strict point de vue de l’efficacité, il est plus que douteux d’affirmer la nécessité absolue de la violence. Ce qui est central, aujourd’hui, est la critique écologique du capitalisme. Cette question de l’usage de la violence traverse ainsi de nombreux mouvements écologistes. Il existe une forme de désobéissance « incivile » qui s’autorise à exercer une violence destructrice sur les biens, à « saboter un pipeline », comme y invite Andreas Malm, sans toutefois s’en prendre aux personnes. Est-ce le bon moyen de faire adhérer à sa cause ? On en revient à une question de stratégie politique, la violence ne paraît pas de nature à rallier le plus grand nombre.

Jean-Baptiste Julliard, Marianne le 21 juin 2023

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons en France un problème avec notre démocratie, affirme de son côté Eric Aeschminann (@lexpress)

La violence a bon dos.

- Tout acte illégal peut être sanctionné, nul besoin de dissolution ou d’interdiction pour cela : il suffit de saisir les tribunaux, où pourra se tenir un débat respectueux des droits de la défense.

- La dissolution des Soulèvements de la Terre et les interdictions de manifestations obéissent à la logique inverse : pas de procédure contradictoire et une possibilité de se défendre réduite à la possibilité de déposer un recours devant le Conseil d’Etat.

Quant à l’arrestation des militants, à quoi sert-elle sinon à intimider, puisque les gardés à vue de la première vague ont tous été relâchés sans chef d’inculpation ? En mobilisant cet arsenal, l’Etat s’arroge le droit de dire quel type de contestation lui convient. La contestation de la FNSEA, OK, la contestation écologiste, pas OK.

Il y a bien un problème démocratique.

Eric Aeschimann

@Lexpress - 22 juin 2023

Désobéir, de quel droit ? Le droit de résistance à l’oppression

Désobéir, de quel droit ? Le droit de résistance à l'oppression

— résister (@jpwaec) October 16, 2023

selon Simon Savry-Cattan, LDH Montpellier @lamarsweb pic.twitter.com/G5CvIwJnRC

Par Simon Savry-Cattan

Membre du groupe de travail libertés publiques de la LDH de Montpellier sous la direction de JJ Gandini

La décision du Conseil d’État de suspendre la dissolution des Soulèvements de la Terre se fondait notamment sur le fait que les actions de sabotage d’infrastructures polluantes promues par le mouvement écologiste « se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d'initiatives de désobéissance civile».

Faut-il donc comprendre qu’il existe un fondement juridique à la désobéissance civile ? Au premier abord, l’idée peut paraître contradictoire. Et pourtant, il existe certains cas dans lesquels une personne peut refuser de se soumettre à la loi sans se mettre en infraction.

C’est notamment le cas de l’état de nécessité, prévu par l’article 122-7 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien».

L’état de nécessité a été invoqué pour défendre de multiples causes : du droit à l'avortement jusqu’aux actions de désobéissance face à la catastrophe écologique.

La liberté d'expression a également pu servir de fondement à une exemption de peine pour des actes illégaux. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en 2020 dans l’affaire des « décrocheurs de portraits » d’Emmanuel Macron : « Dans certaines circonstances particulières, le fait d’incriminer et de punir le comportement d’un individu peut porter une atteinte excessive à la liberté d'expression. » Des circonstances telles que l'absence de violence ou le caractère symbolique de l’acte incriminé.

Mais il est un autre droit, moins connu, qui donne pourtant pleinement sens au fait de désobéir à la loi : le droit de résistance à l'oppression. L’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 qualifie ainsi la résistance à l'oppression de « droit naturel et imprescriptible de l’Homme ». Ce droit « délicat et terrible, qui sommeille au pied de toutes les institutions humaines», comme l’écrivait en 1823 le duc de Broglie, nous rappelle que notre démocratie trouve son origine dans la rupture révolutionnaire. Si elle fut ensuite abolie, la Constitution de 1793 eut le mérite de l’énoncer sans détour : «La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l'Homme. » Et d'ajouter : «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

La Marseillaise, Occitanie / du vendredi 13 au jeudi 19 octobre 2023

REPRENONS LE DÉBAT PAR UN AUTRE BOUT, PAR LE BON BOUT

Quelle est notre responsabilité face à l’injustice, ce qu’il est légitime de faire pour défendre une cause juste dans un État de droit qui en ignore les enjeux, ce qui ne l’est guère. Le principe de désobéissance civile inclut-il le droit d’user de violence ? Ne faut-il pas poser des limites à la désobéissance civile ?

D’UN POINT DE VUE CHRÉTIEN

En cas de dérive grave des autorités, sur le plan de la morale, de la justice, de la liberté de conscience ou de culte, aucun chrétien ne peut rester de marbre. Des hommes comme Oskar Schindler, le pasteur André Trocmé du Chambon-sur-Lignon, le pasteur Martin Luther King à la tête du mouvement des droits civiques et enfin l’Archevêque anglican Janani Luwum se sont opposés au pouvoir en place au risque de subir la répression et la mort même. Dietrich Boehnhoffer, grand théologien du 20e siècle, lui a poussé sa résistance au pouvoir hitlérien encore plus loin en participant à un complot visant à assassiner Adolf Hitler. Ce faisant, il légitimait une forme d’action violente. Que faut-il en penser ?

Oskar Schindler

En Allemagne, pendant la Seconde Guerre Mondiale, Oskar Schindler était un industriel catholique. Il a sauvé, aidé par sa femme Emilie, environ 1200 juifs en les employant dans ses usines, négociant âprement leur vie auprès des nazis, souvent les achetant comme du bétail un à un. Il n'était pas particulièrement préparé à cette mission, mais sa conscience s'est réveillée au fur et à mesure des événements dramatiques de cette époque, jusqu'à devenir une véritable obsession pour lui. Un jour, il ne cessait pas de dire, "Oh, j'y suis, j'y suis presque." Et il saluait toujours 'ses juifs' en disant, "Vous êtes les Juifs de Schindler et, ici, vous allez survivre."

A la fin de la guerre, il a dû fuir avec sa femme en Amérique du Sud, pourchassés comme 'criminels de guerre' par les Alliés qui n'avaient pas compris son action. Ses juifs, avant son départ, lui offrirent une bague portant une phrase du Talmud : "celui qui sauve une vie sauve l'humanité toute entière".

Il a été honoré par Israël du titre de "Juste des Nations" en 1962. Schindler a pu revenir en Allemagne, où il est mort en octobre 1974. Il a été enterré en Israël. En 1993, le magnifique film de Steven Spielberg retrace sa vie et le fait enfin connaître au monde.

Le pasteur André Trocmé

En France, la région protestante du Chambon-sur-Lignon, résista vaillamment à l'idéologie régnante et sauva environ 5000 juifs dont beaucoup d'enfants, pendant toute la guerre (1940-1945), sous l'impulsion du Pasteur André Trocmé et de sa femme Magda. Un beau film retrace cette histoire "la colline aux mille enfants". Si un juif passait, il y trouvait refuge. Aucun d'entre eux n'a été dénoncé, trahi ni livré aux nazis. Certains habitants l'ont pourtant payé de leur vie. Pour les villageois qui se sont montrés ainsi des héros de Dieu : "Ça s’est fait tellement naturellement, on était habitué. On ne comprend pas qu’on fasse tant d’histoires autour. Il suffisait d'aimer son prochain comme soi-même". Pour le mémorial israélien de la Shoah, la région du Chambon "occupe une place unique dans l’histoire de la France : nulle part ailleurs les Juifs ne furent accueillis et sauvés en aussi grand nombre et avec pareille générosité". C’est collectivement que la région du Chambon-sur-Lignon a été honorée comme "Juste des Nations" par Yad Vashem, qui ne reconnaît généralement que des individus.

Le pasteur Martin Luther King

Aux USA, le Pasteur baptiste noir Martin Luther King s'est fait particulièrement connaître pour son combat non violent pour les droits civiques des noirs dans son pays, combattant la pauvreté et l'exploitation de ses frères et sœurs. Né en 1929, il devient célèbre avec son discours "I have a dream" ("j'ai un rêve"), en 1963 à Washington durant la marche pour l'emploi et la liberté.

Il reçoit le Prix Nobel de la Paix en 1964. Il combattra aussi la guerre au Vietnam. Il fut assassiné en 1968 pour ses idées. Mort, il continue de guider bien des consciences, tant 'noires' que 'blanches'.

L’Archevêque Janani Luwum

En Ouganda, du temps du dictateur Idi Amin Dada, beaucoup de personnes ont été tuées, torturées, portées disparues. Les femmes des victimes sont allées voir l’Archevêque anglican Janani Luwum à Kampala, la capitale, et lui ont dit : « si vous, vous ne parlez pas, qui va le faire ? ». Alors, en 1977, il a courageusement fait une lettre au Président avec d'autres Evêques : "je suis au courant que tu es en train de faire disparaître les gens, mais quand tu auras tué tout le monde, sur qui vas-tu régner ?". Amin Dada l'a fait arrêter et exécuter avec deux autres, tout en prétendant qu'ils étaient morts dans un accident de voiture. Les témoignages s'accordent pour dire qu'il a personnellement abattu l'Archevêque Janani Luwum. Quelques mois après, face à tout cela, une rébellion a vu le jour, Amin Dada est tombé en 1979, et il est mort en exil en Arabe Saoudite, n’ayant jamais pu remettre un pied dans son pays. Le sacrifice de ces pasteurs n'a pas été inutile et a permis la prise de conscience courageuse du peuple ougandais.

Au Rwanda, au moment du génocide des Hutus sur les Tutsis (en 1994), un hutu Paul Rusesabagina a abrité et sauvé, dans l'hôtel 'Les Mille Collines' dont il était gérant, plus d'un millier de ses compatriotes Tutsis menacés de mort. Le film 'Hôtel Rwanda' en retrace l'histoire. Là où presque tout le monde a obéi aux ordres de la majorité politique (y compris des cadres religieux), ce chrétien a réussi à faire face victorieusement à la sauvagerie. Il est actuellement réfugié à l'étranger avec sa famille.

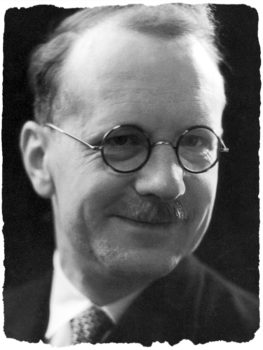

Pasteur Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Il est bien connu dans le monde entier par ses textes écrits en prison et publiés en recueil après sa mort: Widerstand und Ergebung ("Résistance et soumission"). Ce pasteur s'est laissé entraîner dans une résistance prônant la violence à l'égard de ce tyran qu'était Hitler. C'est à ce titre qu'il nous intéresse ici.

Dès 1934, lors d'une rencontre œcuménique de jeunes protestants au Danemark, il souligna la menace de guerre que pourrait provoquer le nazisme. Le parti nazi s'inquiéta de lui, il lui a interdit d'enseigner en 1935. Il créa alors un séminaire semi-clandestin qui fut dissout en 1937 par la Gestapo. Cette communauté était en complète opposition avec les dirigeants de l'Eglise Luthérienne d'Allemagne de l'époque, qui soutenaient en grande partie le régime hitlérien. Bonhoeffer ne désirait pas seulement pouvoir citer librement les paroles de l'Evangile, mais il était également prêt à risquer sa vie en s'opposant à Hitler et en aidant les Juifs dans leur fuite. Il adhéra à un groupe de conspirateurs dont faisaient partie de très hauts militaires visant à éliminer Hitler. Cet attentat du 20 juillet 1944 échoua. Ils seront arrêtés, transférés en camp de concentration, jugés et condamnés à mort. Bonhoeffer sera pendu, sur ordre personnel d'Hitler juste quelques jours avant son propre suicide.

Question

Toute la question de la légitimité – ou non – de la violence dans le combat chrétien nous est posée à travers Dietrich Boenhoffer. Cette violence s’est soldée par un échec et son combat s'est terminé de façon tragique.

En contraste, il y a la non-violence militante d'un Martin Luther King ou de Janani Luwum qui a manifestement porté ses fruits, quand bien même leur fin a également été tragique.

Face au nazisme, Dietrich Bonhoeffer (Noël 1942) en appelle à la résistance, comprise à ses yeux comme un engagement résolu d’hommes simples, modestes et droits « pour résister à ce qu’on nous impose ». Cela suppose que chacun retrouve le chemin de la simplicité et de la droiture.

« Nous avons besoin non pas de génies, de cyniques, de contempteurs, de tacticiens raffinés, mais d’hommes simples, modestes, et droits. Notre force de résistance sera-t-elle assez grande pour résister à ce qu’on nous impose et notre franchise envers nous-mêmes sera-t-elle restée assez impitoyable pour que nous retrouvions le chemin de la simplicité et de la droiture ? »

UNE QUESTION DE DISCERNEMENT

La résistance est exemplaire, mais parfois la fuite est nécessaire, pour justement préserver la capacité de résister

Une tension parallèle à celle entre le témoignage et la fuite est le titre du recueil de lettres de prison de Dietrich Bonhoeffer, Résistance et Soumission :

«Je me suis souvent demandé où est la limite entre la résistance nécessaire contre le “destin” et la soumission tout aussi nécessaire.» Il prend les figures de Don Quichotte, qui est le symbole de la résistance jusqu’à l’absurde, et même la folie, et de Sancho Pança, le représentant de ceux qui s’accommodent béatement d’une situation donnée. C’est la tension entre ceux qui se battent pour changer la réalité et ceux qui se protègent pour échapper à la réalité.Le théologien Frédéric Rognon a écrit: «En faisant coexister résistance et soumission, Dietrich Bonhoeffer expose son éthique contextuelle, son éthique “en situation”. Sa souplesse éthique repose sur le statut éminent conféré à la pratique de discernement dans la vie chrétienne.» C’est à ce discernement que nous sommes appelés face aux grandes épreuves qui menacent notre planète.

A. N.

Réforme 26 octobre 2023

Le président Jimmy CARTER apporte sa pierre au débat

Jimmy Carter, un homme qui a refusé le statu-quo et la résignation

Jimmy Carter a cultivé, jusqu’au bout, un ethos de l’engagement au service des autres au nom de valeurs, puisées dans ses croyances évangéliques.

À l’exemple de Jésus et de ses disciples, la désobéissance civile est de mise à ses yeux « lorsque les lois humaines sont contraires à ce que Dieu demande ».

Carter a incarné jusqu’au bout l’exemple d’un chrétien qui refuse le statu quo et la résignation.